★★★★★★☆☆☆☆ 6/10

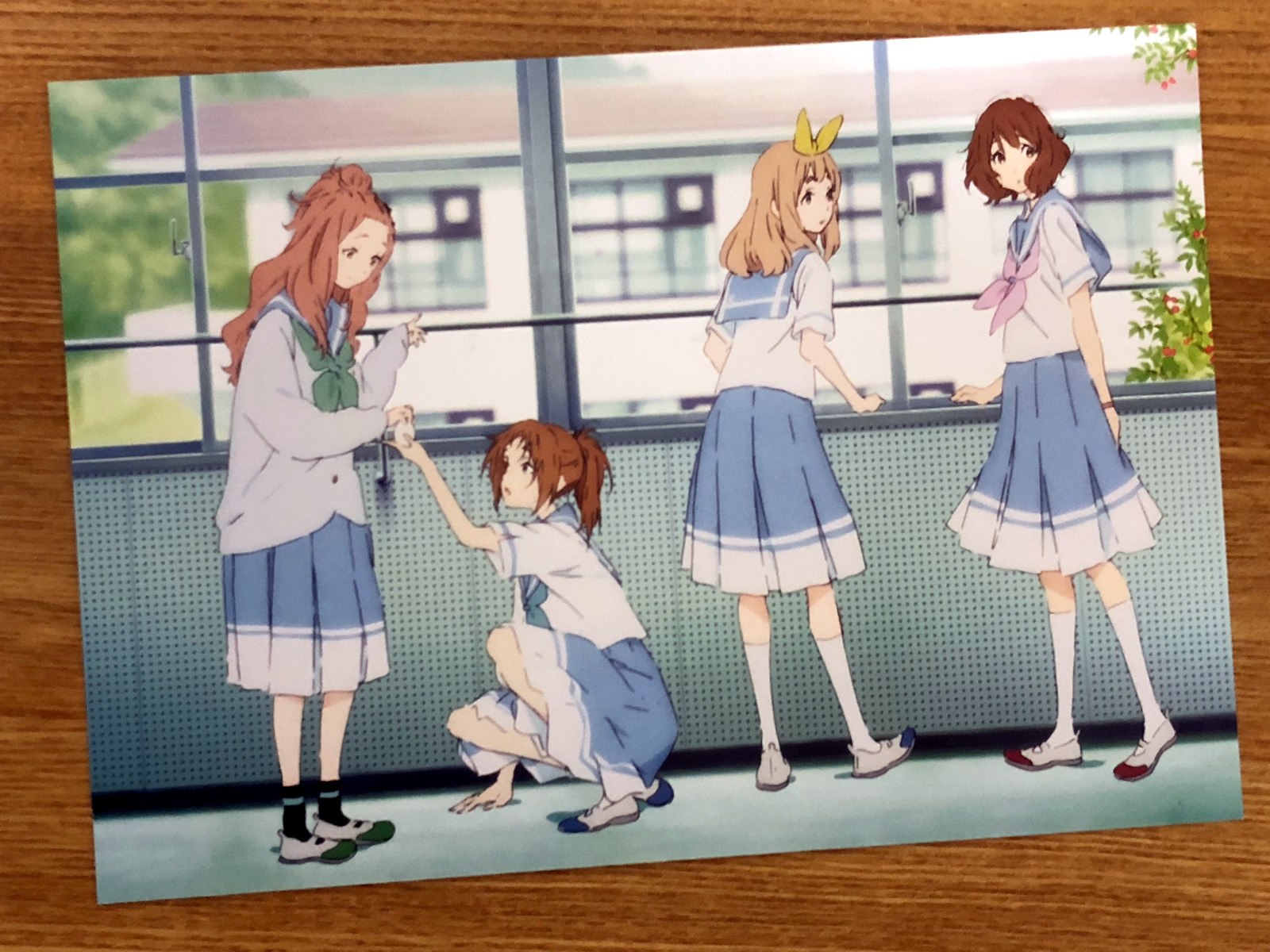

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』などで知られる脚本家の岡田麿里が初の監督を務めた作品。

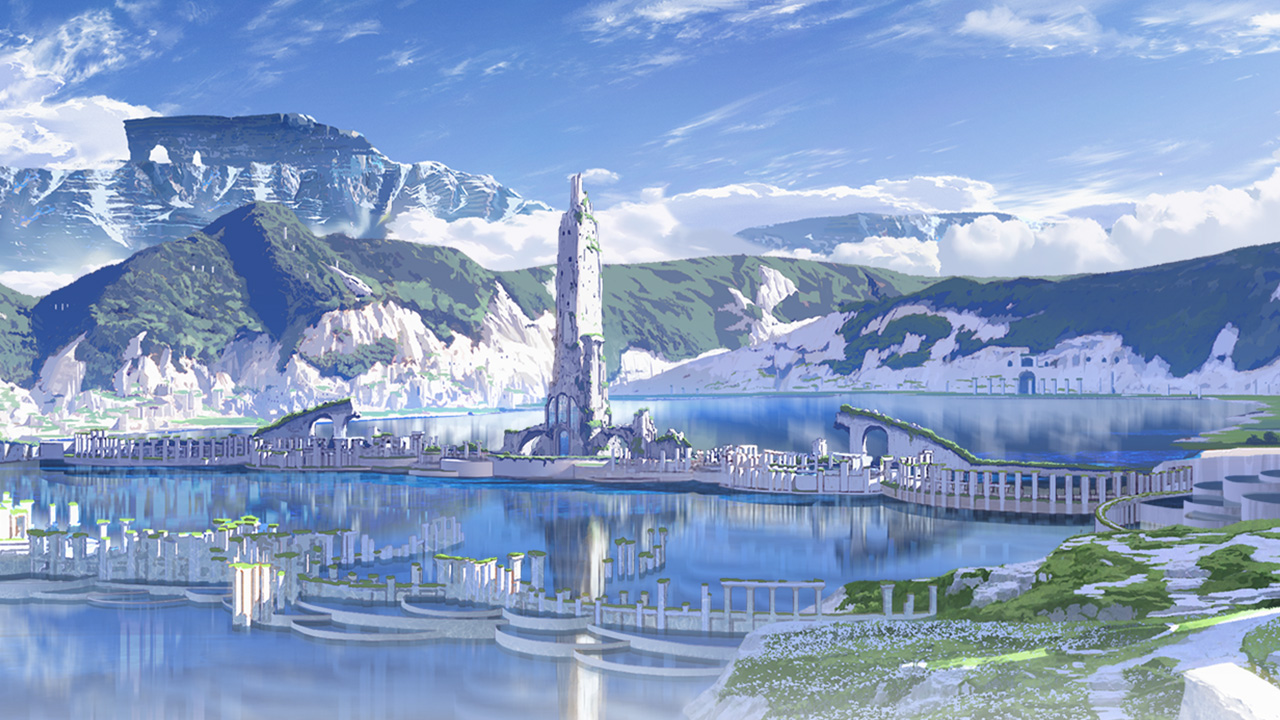

制作はP.A.WORKSで作画陣には錚々たる名前が連なっており、その美麗な背景美術を含め映像的には素晴らしいの一言。一方ストーリー的には偶然に頼った展開があまりにも多く、せっかくの神話的世界を生かした物語がうまく紡げていないように思います。

息を呑む映像美

物語は数百年の寿命を持つと言うイオルフの村の描写から始まります。

山深く青い湖に建つ白い塔、陽光に透ける織物、白衣に身を包んだ少女のしなやかな動きは、まさに羽衣伝説の天女の地もかくやと思わせます。

「あの花」などの脚本で知られる岡田麿里の初監督作品ですが、メインアニメーターとして『SHIROBAKO』の馬を描いた人でおなじみカリスマこと井上俊之を迎え、演出や作画陣がすごい顔ぶれ。

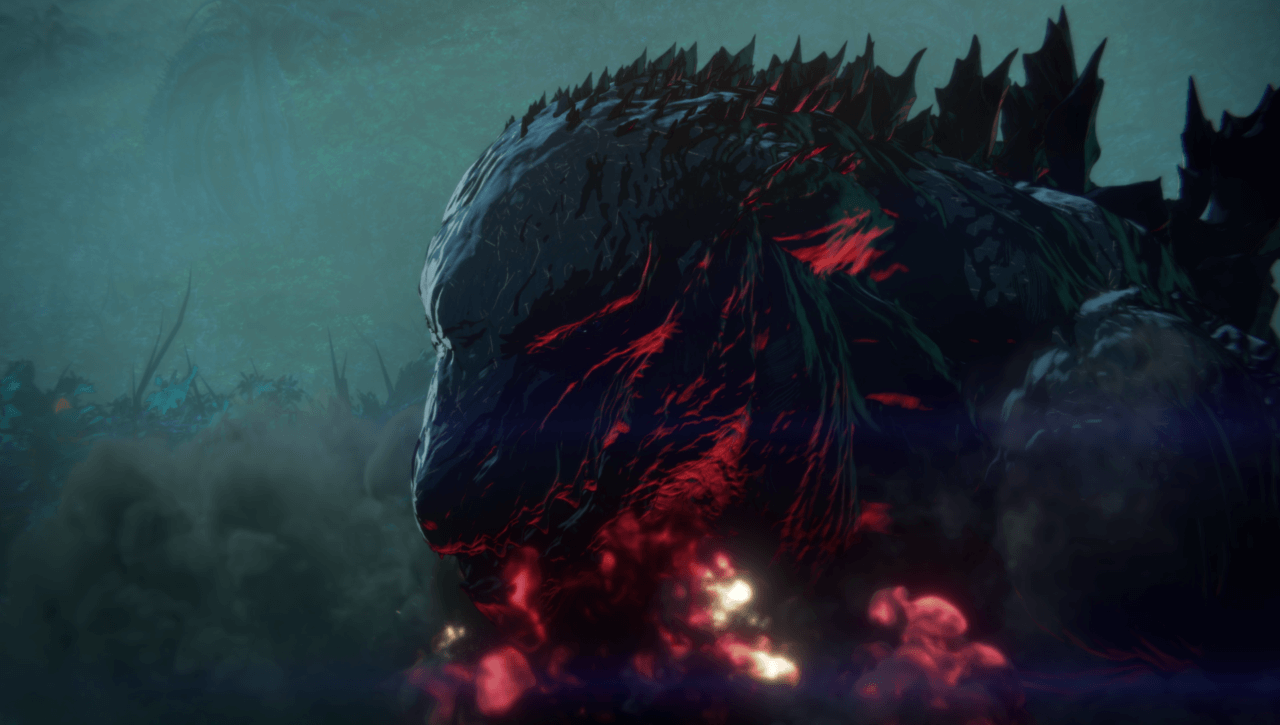

冒頭の竜が暴れるシーンをはじめとしてスペクタクルな作画で魅せるシーンも多く、また時刻によって色を変える空の表情など背景美術も圧倒される美しさです。この作品で映像にケチをつける人はおよそ居ないのではないでしょうか。

脚本家が映画監督を務めるということで映像面は最大の不安要素ですが、盤石の体制で杞憂となりこれで隙なし、と思われたのですが、現実とは皮肉なものです。

物語のほつれ

私は冒頭の一連のシーンを見てその映像に驚嘆する一方、ストーリー的には少なからぬ不安を感じていたのですが、結局その不安は解消されないまま映画が終わってしまいました。

冒頭の展開は『風の谷のナウシカ』に似ているので、その不安がどういうものかをナウシカと比較して説明してみます。

「ナウシカ」の冒頭では、巨神兵の胎児を積んだトルメキアの輸送船が風の谷に墜落してしまうのこそ偶然ですが、その後トルメキア軍を引き連れたクシャナが村を接収、図らずも首長となったナウシカを捕虜としてトルメキアに護送するという展開は作品の設定上必然と言っていいでしょう。

一方本作では、イオルフの村にメザーテ軍が侵攻するのは理由があるとして(今までどうやって独立を保てたかという説明は全くありませんが)、その時「偶然にも」竜が暴れ出し、「偶然にも」主人公のマキアが村から連れ出され、「偶然にも」野党に襲われた村の近くに落ち、「偶然にも」生まれたばかりの子供を発見するという流れになります。

その後も始終そんな調子で重要な展開の多くが「偶然」によるもので、さすがにストーリーを追う興味を失ってしまいます。特にこうした神話的設定の物語の場合、抗っても抗い得ない人間の運命といった「物語の必然」に観る者は我を忘れて没頭できるわけですが、本作の偶然の多さは「脚本の都合」を感じるばかりで運命で片付けられる範囲を超えています。

(※以下ネタバレを含むのでご注意を)

もう一つ気になるのはマキアの友人のレイリアの扱いです。マキアは子供を拾って育てますが産んだことはなく、一方レイリアは望まぬ子を産みますがその後会うことが出来ず育てられませんでした。対照的な二人はいわばコインの裏表で、「ナウシカ」の例を借りればナウシカとクシャナに相当する物語のキーになるキャラクターです。

そのレイリアですが、マキアと再会し一度は付いて行きながらメザーテに残ると言い出すのも不自然ですし、あれだけ会いたがっていた娘に再会したのに触れることもせず、おクスリキメてアイキャンフライと言わんばかりの行動は理解に苦しむもので、その後のクライマックスシーンのための都合にしか見えません。重要なキャラなのにメロドラマ要素のコマ扱いなのは残念です。

「子供が子供を育てる」とか「若い母に恋人としての側面を見てしまう」、また「産んだ子と引き離されてしまう」という展開は、実際のところ不老の設定が無くても成立するものです。そういったメロドラマ的展開にフォーカスしすぎて肝心の設定の意図がボヤけている様にも感じます。実際エリアルが若い頃の話がほぼ全てなので、外見の成長が止まるマキアとの年齢差も言うほど不自然には見えません。

TVシリーズでは次回まで視聴者の興味を引き付けるため、センセーショナルな引きのある展開でその回を終わるといった手法が「昼メロ」や「ソープオペラ」という言葉が生まれるほどには発達しましたが、本作ではそうした小手先の技術を感じこそすれ神話的物語そのものが持つ普遍性や深みといったものを感じとることは難しかったです。

ようやく最後の、時が経ちマキアがエリアルの最期を看取るくだりは、不老である「別れの一族」と短命である人間との「物語の必然」と言えるシーンで、役者の演技にも助けられ良いシーンだったと言っていいと思います。まあこれをやる為の設定みたいなものなので、さすがに外しようもないんですが。

その最期にいかにもタイミングよく立ち会うことが出来たのも、この世界の中では運命ということなのでしょう。